春になると街中で見かける、鮮やかな黄色のミモザ。「うちのベランダや庭にも植えてみたい」と憧れる一方で、ネット検索で目にする「ミモザ 植えてはいけない」「巨大化して後悔」という言葉に怯えていませんか?

確かに、ミモザ(ギンヨウアカシア)は成長が非常に早く、地植えで放置するとあっという間に2階の屋根を超えるほど巨大化します。

しかし、諦める必要はありません。「正しい管理」さえ知っていれば、狭い庭やベランダの鉢植えでも、コンパクトにミモザを楽しむことは十分に可能です。

- ミモザを小さく育てるための具体的な方法を解説

- プロも行っている「8号鉢管理」のコツをマスター

- 剪定のタイミングと根の管理術を初心者向けに紹介

ミモザを小さく育てるための「鉢植え」と「根」の鉄則

ミモザを小さく育てる上で最も重要なのは、「根の広がりを物理的に制限すること」です。

植物は「根が広がれる範囲=地上部の大きさ」という比例関係にあります。つまり、地植えのように無限に根を伸ばせる環境ではなく、鉢植えで管理するのが一番の近道です。

あえて「8号鉢」からサイズアップしない理由

「苗が育ってきたから、もっと大きな鉢に植え替えなきゃ」と思っていませんか?

実は、「小さく育てたいなら、鉢のサイズを上げてはいけない」というのが鉄則です。

おすすめのサイズはずばり「8号鉢(直径24cm)」。

これ以上大きくすると、それに比例してミモザも巨大化し、ベランダでの管理や移動が困難になります。8号鉢なら女性でも持ち運びができ、台風の時などに室内に取り込むのも容易です。

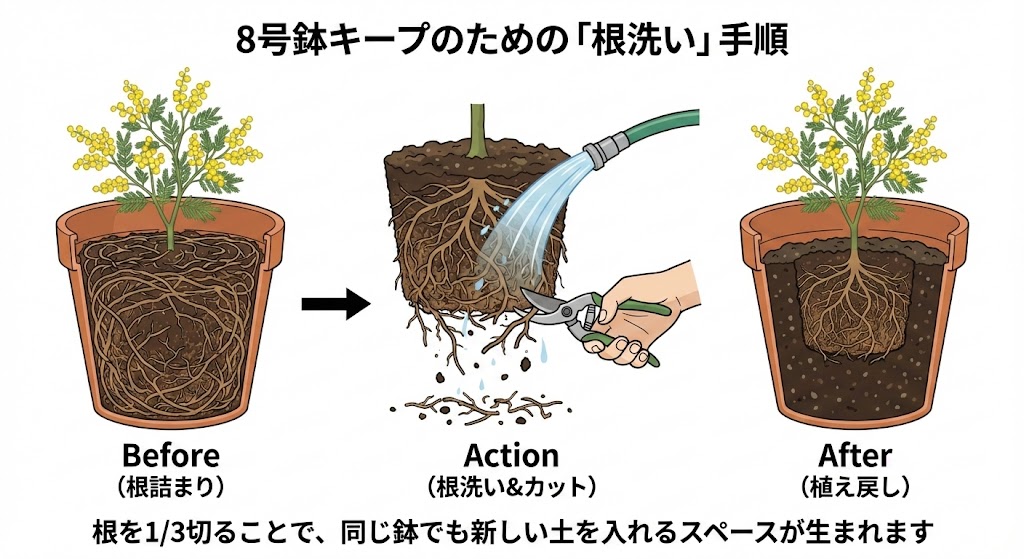

2年に1回の「根洗い」でサイズをキープする

では、鉢のサイズを変えずにどうやって植え替えるのでしょうか?

ここで使うテクニックが、盆栽の技法にも通じる「根洗い(根切り)」です。

- 鉢から抜く: 根がパンパンに張っているはずです。

- 土を落とす: ホースの水流などで、古い土を半分〜全部落とします(根洗い)。

- 根を切る: 茶色く変色した古い根や、太く伸びすぎた根を全体の1/3程度バッサリ切ります。

- 植え戻す: 根が小さくなった分、新しい土を入れるスペースができます。「同じ8号鉢」に新しい土で植え戻します。

これで、ミモザはリフレッシュしつつも、サイズを維持したまま健康に育ちます。

100均グッズで水はけを最強にする

ミモザは「水切れ」には弱いですが、常に湿っている「過湿」も嫌います。

鉢植えで育てる際は、100均(ダイソーやセリア)で売っている「鉢底石」を必ず使いましょう。

コツ: 鉢底石はネットに入っているタイプを選ぶと、次回の植え替え時に土と分別する手間が省けます。

失敗しない剪定!ミモザを小さく育てる「時期」と「切る位置」

「根」で物理的な制限をかけたら、次は「剪定(せんてい)」で樹形をコントロールします。

ミモザを小さく育てるための剪定には、絶対に守るべき「時期」と「切る基準」があります。

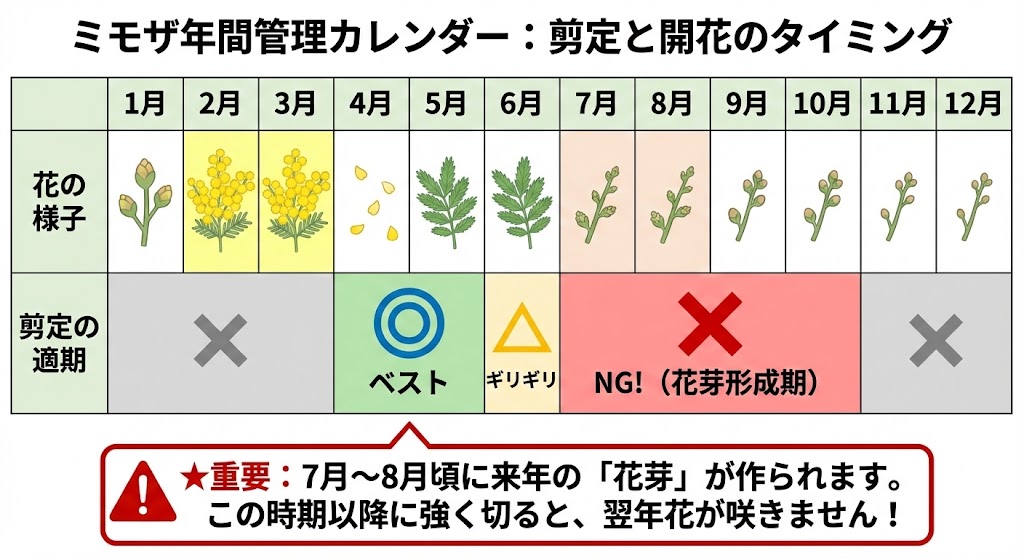

時期は「花後すぐ(4月〜5月)」が絶対条件

ここが一番の失敗ポイントです。「夏に伸びすぎたから切ろう」はNGです。

ミモザは、夏(7月〜8月頃)に来年のための「花芽」を作ります。

つまり、夏以降にバッサリ切ると、せっかくできた花芽ごと切り落とすことになり、翌年花が咲きません。

この時期であれば、思い切って半分くらいのサイズに切り戻しても、夏までに新しい枝が伸び、そこに花芽がつくので安心です。

高さ2mで止める「芯止め」

「これ以上高くしたくない」という高さ(自分の身長や、ベランダの天井高など)に達したら、主幹(メインの幹)のてっぺんをカットします。これを「芯止め(しんどめ)」と言います。

頂点を止められると、ミモザは上に伸びるのを諦め、横に枝を出すようになります。これで「ひょろひょろと背だけ高い木」になるのを防げます。

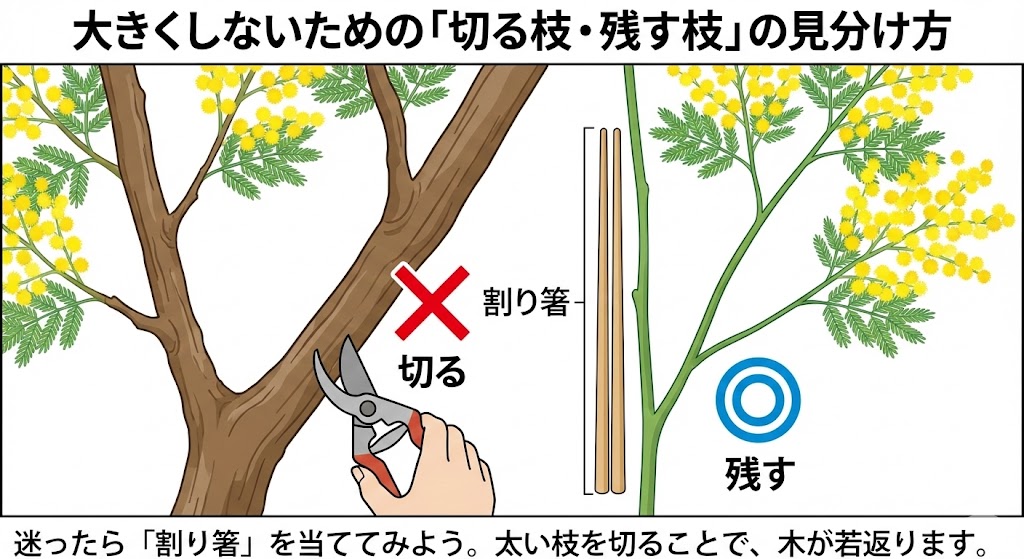

「割り箸より太い枝」は元から切る

「どこを切ればいいかわからない」という方は、「割り箸」を基準にしてください。

コンパクトさを維持したい場合、太く木質化した枝は不要です。

割り箸よりも太くなってしまった枝は、分岐点(付け根)からノコギリ等で切り落としましょう。代わりに、細くて新しい枝を残すことで、柔らかい印象の樹形を保てます。

※太い枝を切った後は、切り口から菌が入らないよう「癒合剤(トップジンMペーストなど)」を塗っておくと安心です。

最初から小さく育つ「矮性(わいせい)品種」を選ぶのもアリ

もしこれからミモザを購入するのであれば、剪定技術に頼るのではなく、「遺伝的に大きくならない品種」を選ぶのが最も賢い選択かもしれません。

一般的なミモザ(ギンヨウアカシア)以外にも、狭いスペース向きの品種が存在します。

狭い庭向きの品種「テレサ」と「モニカ」

- アカシア・テレサ:

樹高:1m〜1.5m程度

特徴:非常にコンパクトで、鉢植えに最適。丸みを帯びた樹形に自然とまとまります。花付きも抜群です。 - アカシア・モニカ:

樹高:1m〜2m程度

特徴:ブッシュ状(低木状)に育ちます。上に伸びる力が弱いため、剪定の手間が格段に少ない品種です。

これらの品種(矮性種)を選べば、「大きくなりすぎたらどうしよう」という悩みそのものから解放されます。ホームセンターで見かけない場合は、ネット通販で探してみる価値は十分にあります。

【Q&A】ミモザを小さく育てるための「よくある質問」

鉢植えやコンパクトな管理ならではの疑問にお答えします。

- 鉢植えだと「水やり」は大変ですか?

-

夏場だけは覚悟が必要です。

地植えと違い、鉢植えのミモザは非常に水を欲しがります。特に8号鉢サイズで根が回っている状態だと、真夏は朝に水をあげても夕方にはカラカラ…ということも珍しくありません。

夏場は「朝晩2回」たっぷりあげる必要があります。「旅行で数日家を空ける」といった場合は、ペットボトル給水器を使うか、日陰に移動させるなどの対策が必須です。 - 早く大きくしたいので、肥料をたくさんあげてもいいですか?

-

逆効果です!小さく育てたいなら「肥料は控えめ」が鉄則です。

ミモザを含むマメ科の植物は、自分で栄養(窒素)を作り出す能力があるため、肥料をあげすぎると枝葉ばかりが茂って巨大化し、肝心の花が咲かなくなる「つるボケ」という状態になります。

肥料は、花が終わった直後に「お礼肥(おれいごえ)」として、緩効性の固形肥料をパッケージの規定量より少なめに与えるだけで十分です。 - 台風の時、倒れませんか?

-

ミモザは頭でっかちになりやすいので、強風で簡単に倒れます。

しかし、これが「8号鉢」で育てる最大のメリットでもあります。台風が近づいたら、玄関や室内に避難させてしまえばいいのです。地植えではできない、最強の台風対策です。

もし移動できない場合は、あらかじめ鉢ごと横に倒しておき、風が通り過ぎるのを待つのも有効な手段です。 - 枝に「白い綿」のようなものが付いています。カビですか?

-

それは「イセリアカイガラムシ」という害虫の可能性が高いです。

ミモザにつきやすい厄介な虫です。放置すると樹液を吸われて木が弱り、排泄物ですす病(葉が黒くなる病気)を誘発します。

見つけ次第、古い歯ブラシなどでこすり落としてください。大量発生した場合は、カイガラムシ専用の薬剤(マシン油乳剤など)を散布して駆除しましょう。早期発見がカギです。

まとめ:ミモザは工夫次第で狭い庭でも楽しめる!

「植えてはいけない」と恐れられるミモザですが、以下のポイントさえ押さえれば、恐れる必要はありません。

- 鉢植え(8号鉢)で根の広がりを制限する。

- 2年に1回、根洗いをして同じ鉢で育てる。

- 花後すぐ(5月まで)に、割り箸より太い枝を切る強剪定を行う。

この3つのルールを守れば、マンションのベランダや狭い庭でも、春の訪れを告げる幸せな黄色い花を楽しむことができます。

まずは小さな苗木と8号鉢から、ミモザのある暮らしを始めてみませんか?

【あわせて読みたい】

それでも地植えにするリスクや、具体的な毒性について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

▶ ミモザを庭に植えてはいけない理由とは?毒性や倒木リスクを徹底解説